欢迎光临吉康旅!

强直性脊柱炎去医院该怎么检查

检查:骶髂关节CT血液检验:风湿三项、血沉、HLA-B27强直性脊柱炎的改良纽约标准1、腰痛、僵硬在3个月以上,活动后症状改善,休息无改善。2、腰椎屈曲、侧弯活动受限。3、胸廓活动度低于相应年龄、性别的正常人群。(二)放射学标准 双侧骶髂关节炎大于或等于2级或单侧骶髂关节炎3~4级。(三)确诊强直性脊柱炎:符合放射学标准和1项以上临床诊断标准。(四)可能强直性脊柱炎:1、符合3项临床标准;2、符合放射学标准而不具备临床标准(应除外其他原因所致的骶髂关节炎)。

强直性脊柱炎的检查项目有哪些?

血常规及血沉血常规可大致正常,部分病人可有正细胞低色素性贫血和白细胞增多。多数病人在早期或活动期血沉增速,后期则血沉正常。血沉增速有助于对临床和X线表现可疑的病人进行诊断。尿常规当肾脏发生淀粉样变病时,可出现蛋白尿。

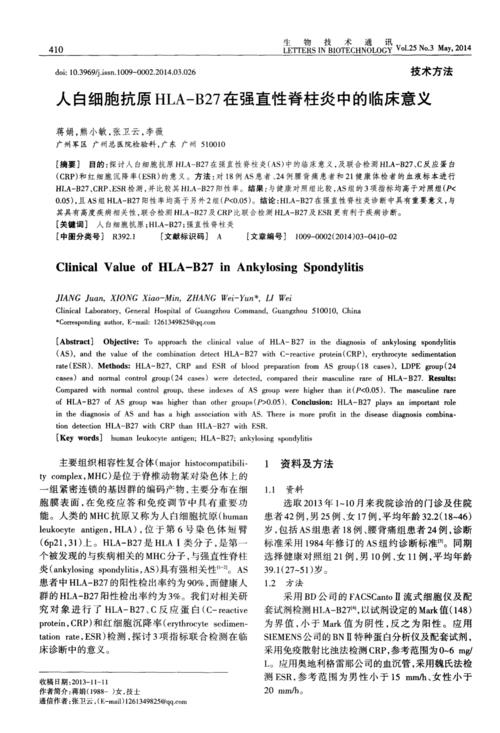

1.血液生化检查白细胞计数正常或升高,淋巴细胞比例稍加,少数病人有轻度贫血(正细胞低色素性),血沉可增快,但与疾病活动性相关性不大,而C反应蛋白则较有意义。血清白蛋白减少,α1和γ球蛋白增加,血清免疫球蛋白IgG、IgA和IgM可增加,血清补体C3和C4常增加。约50%病人碱性磷酸酶升高,血清肌酸磷酸激酶也常升高。血清类风湿因子阴性。虽然90%~95%以上AS病人LHA-B27阳性,但一般不依靠LHA-B27来诊断AS,LHA-B27不作常规检查。诊断主要依靠临床表现和放射线证据。

2.免疫学检查类风湿因子阳性率不高。血清IgA可有轻-中度升高,并与AS病情活动有关,伴有外周关节受累者可有IgG、IgM升高,有人报道AS患者可有血清补体C3、C4升高,抗肽聚糖抗体、抗果蝇93000抗体、抗肺炎克雷伯杆菌固氮酶还原酶抗体等抗体水平增高,抗组蛋白3亚单位抗体与患者虹膜炎密切相关。HLA分型检查90%左右的病人HLA-B27阳性。

3.微生物学检查AS患者大便肺炎克雷伯杆菌的检出率高于正常人。

4.HLA-B27检测HLA-B27检测对强直性脊柱炎的诊断有一定的帮助,但绝大部分的患者只有通过病史、体征和X线检查才能作出诊断。尽管该试验对某些种族来说对诊断有很高的敏感性,但对有腰痛的强直性脊柱炎的患者来说,它并不作为常规检查,也不作为诊断和排除诊断的筛选试验,其临床用途很大程度上取决于检测的背景。

5.强直性脊柱炎的X线检查

(1)骶髂关节改变:这是诊断本病的主要依据。可以这样说,一张正常的骶髂关节X线片几乎可以排除本病的诊断。早期骶髂关节的X线片改变比腰椎更具有特点,更容易识别。一般地说,骶髂关节可有三期改变:

①早期:关节边缘模糊,并稍致密,关节间隙加宽。

②中期:关节间隙狭窄,关节边缘骨质腐蚀与致密增生交错,呈锯齿状。

③晚期:关节间隙消失,有骨小梁通过,呈骨性融合。

但目前仍有学者沿用1966年纽约放射学标准,将强直性脊柱炎的骶髂关节炎分为五级:0级为正常;Ⅰ级为可疑;Ⅱ级为轻度异常;Ⅲ级为明显异常;Ⅳ级为严重异常,关节完全强直。

(2)脊柱改变:病变发展到中、晚期可见到:

①韧带骨赘(即椎间盘纤维环骨化)形成,甚至呈竹节状脊柱融合(图6)。

②方形椎。

③普遍骨质疏松。

④关节突关节的腐蚀、狭窄、骨性强直。

⑤椎旁韧带骨化,以黄韧带、棘间韧带和椎间纤维环的骨化最常见(晚期呈竹节样脊柱)。

⑥脊柱畸形,包括:腰椎和颈椎前凸消失或后凸;胸椎生理性后凸加大,驼背畸形多发生在腰段和下胸段。

⑦椎间盘、椎弓和椎体的疲劳性骨折和寰枢椎半脱位。

(3)髋膝关节改变:髋关节受累常为双侧,早期骨质疏松、闭孔缩小、关节囊膨胀;中期可见关节间隙狭窄,关节边缘囊性改变或髋臼外缘和股骨头边缘骨质增生(韧带骨赘形成);晚期见关节间隙消失,有骨小梁通过,关节呈骨性强直。

(4)肌腱附着点的改变:多为双侧性,早期见骨质浸润致密和表面腐蚀,晚期可见韧带骨赘形成(骨质疏松、边缘不整)。

原发性AS和继发于炎症性肠病、Reiter综合征、银屑病关节炎等的伴发脊柱炎,X线表现类似,但后者为非对称性骶髂关节炎伴脊柱不规则的跳跃性病变表现,可资鉴别。

脊椎外关节的其他X线表现有,肩关节也可有骨质疏松、轻度侵蚀性破坏病变,关节间隙变窄,关节面破坏,最后呈骨性强直。在韧带、肌腱、滑囊附着处可出现骨炎和骨膜炎,最多见于跟骨、坐骨结节、髂骨嵴等。其他周围关节亦可发生类似的X线变化。

早期X线检查阴性时,可行放射性核素扫描、CT和MRI检查,以发现早期对称性骶髂关节病变。但必须指出,一般简便的后前位X线片足可诊断本病。

6.强直性脊柱炎的CT、MRI和造影检查X线平片对较为典型的骶髂关节炎诊断较易,但对早期骶髂关节炎诊断比较困难,容易漏诊。骶髂关节CT或MRI检查敏感性高,可早期发现骶髂关节病变。CT能较满意地显示骶髂关节间隙及关节面骨质,发现X线平片不能显示的轻微关节面骨侵蚀及软骨下囊性变等。尤其是对临床高度疑诊而X线表现正常或可疑者。MRI能直接显示关节软骨,对早期发现骶髂关节软骨改变以及对骶髂关节炎的病情估计和疗效判定较CT更优越。发射型电子计算机断层扫描(ECT)放射性核素扫描缺乏特异性,尤其是99m锝-亚甲基二磷酸盐(99mTc-MDP)骨扫描,放射性核素在骶髂关节附近非特异性浓集,易造成假阳性,因此对骶髂关节炎的诊断意义不大。但有学者认为,单光子发射电子计算机断层成像(SPECT)骨扫描可能对AS的诊断也有帮助。椎管造影适用于下肢有神经障碍的患者,并有助于手术时进行彻底减压。

血液化验单的各指标代表什么?

血液化验单分好多好多种呢,不知道你想问的是哪种?

我们平常做的最多的一般是血常规,主要是血液方面的问题,如身体是否有感染,是否贫血,是否有血液疾病的可能性。这个要根据您的病情,结合血常规检查判断。

血常规各指标参考范围及临床意义

一、血液一般检查:

1、红细胞计数(RBC)

[正常参考值]

男:4.0×10 12-5.3×10 12个/L(400万-550万个/mm3)。

女:3.5×10 12-5.0×10 12个/L(350万-500万个/mm3)。

儿童:4.0×10 12-5.3×10 12个/L(400万-530万个/mm3)。

[临床意义]

红细胞减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。

红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

2、血红蛋白测定(Hb)

[正常参考值]

男:120-160g/L(12-16g/dL)。

女:110-150g/L(11-15g/dL)。

儿童:120-140g/L(12-14g/dL)。

[临床意义]

血红蛋白减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。

血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

3、白细胞计数(WBC)

[正常参考值]

成人:4×109-10×109/L(4000-10000/mm3)。

新生儿:15×109-20×109/L(15000-20000/mm3)。

[临床意义]

生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。

病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。

病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。

4、白细胞分类计数(DC)

[正常参考值]

中性秆状核粒细胞:0.01-0.05(1%-5%)。

中性分叶核粒细胞:0.50-0.70(50%-70%)。

嗜酸性粒细胞:0.005-0.05(0.5%-5%)。

淋巴细胞:0.20-0.40(20%-40%)。

单核细胞:0.03-0.08(3%-8%)。

[临床意义]

中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。

中性分叶核粒细胞减少多见于某些传染病、再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症等。

嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。

嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒早期、长期使用肾上腺皮质激素后。

淋巴细胞增高见于传染性淋巴细胞增多症、结核病、疟疾、慢性淋巴细胞白血病、百日咳、某些病毒感染等。

淋巴细胞减少见于淋巴细胞破坏过多,如长期化疗、X射线照射后及免疫缺陷病等。

单核细胞增高见于单核细胞白血病、结核病活动期、疟疾等。

5、嗜酸性粒细胞直接计数(EOS)

[正常参考值]

50-300×106个/L(50-300个/mm3)。

[临床意义]

嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。

嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒早期、长期使用肾上腺皮质激素后。

二、出血性疾病检查:

1、血小板计数(PLT)

[正常参考值]

100×109-300×109个/L(10万-30万个/mm3)。

[临床意义]

血小板计数增高见于血小板增多症、脾切除后、急性感染、溶血、骨折等。

血小板计数减少见于再生障碍性贫血、急性白血病、急性放射病、原发性或继发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进、尿毒症等。

2、出血时间测定(BT)

[正常参考值]

纸片法:1-5min。

[临床意义]

出血时间延长见于血小板大量减少和血小板功能缺陷、急性白血病、坏血病等

3、凝血时间测定(CT)

[正常参考值]

活化法:1.14-2.05min;试管法:4-12min。

[临床意义]

延长见于凝血因子缺乏、血循环中有抗凝物质、纤溶活力增强、凝血活酶生成不良等。

缩短见于高血脂、高血糖、脑血栓形成、静脉血栓等。血液化验单分好多好多种呢,不知道你想问的是哪种? 我们平常做的最多的一般是血常规,主要是血液方面的问题,如身体是否有感染,是否贫血,是否有血液疾病的可能性。这个要根据您的病情,结合血常规检查判断。 血常规各指标参考范围及临床意义 一、血液一般检查: 1、红细胞计数(rbc) [正常参考值] 男:4.0×10 12-5.3×10 12个/l(400万-550万个/mm3)。 女:3.5×10 12-5.0×10 12个/l(350万-500万个/mm3)。 儿童:4.0×10 12-5.3×10 12个/l(400万-530万个/mm3)。 [临床意义] 红细胞减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。 红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 2、血红蛋白测定(hb) [正常参考值] 男:120-160g/l(12-16g/dl)。 女:110-150g/l(11-15g/dl)。 儿童:120-140g/l(12-14g/dl)。 [临床意义] 血红蛋白减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。 血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 3、白细胞计数(wbc) [正常参考值] 成人:4×109-10×109/l(4000-10000/mm3)。 新生儿:15×109-20×109/l(15000-20000/mm3)。 [临床意义] 生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。 病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。 病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。 4、白细胞分类计数(dc) [正常参考值] 中性秆状核粒细胞:0.01-0.05(1%-5%)。 中性分叶核粒细胞:0.50-0.70(50%-70%)。 嗜酸性粒细胞:0.005-0.05(0.5%-5%)。 淋巴细胞:0.20-0.40(20%-40%)。 单核细胞:0.03-0.08(3%-8%)。 [临床意义] 中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。 中性分叶核粒细胞减少多见于某些传染病、再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症等。 嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。 嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒早期、长期使用肾上腺皮质激素后。 淋巴细胞增高见于传染性淋巴细胞增多症、结核病、疟疾、慢性淋巴细胞白血病、百日咳、某些病毒感染等。 淋巴细胞减少见于淋巴细胞破坏过多,如长期化疗、x射线照射后及免疫缺陷病等。 单核细胞增高见于单核细胞白血病、结核病活动期、疟疾等。 5、嗜酸性粒细胞直接计数(eos) [正常参考值] 50-300×106个/l(50-300个/mm3)。 [临床意义] 嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。 嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒早期、长期使用肾上腺皮质激素后。 二、出血性疾病检查: 1、血小板计数(plt) [正常参考值] 100×109-300×109个/l(10万-30万个/mm3)。 [临床意义] 血小板计数增高见于血小板增多症、脾切除后、急性感染、溶血、骨折等。 血小板计数减少见于再生障碍性贫血、急性白血病、急性放射病、原发性或继发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进、尿毒症等。 2、出血时间测定(bt) [正常参考值] 纸片法:1-5min。 [临床意义] 出血时间延长见于血小板大量减少和血紫癜,是一种侵犯皮肤和其他器官细小动脉和毛细血管的过敏性血管炎,zhidao常伴腹痛、关节痛和肾损害,但血小板不减少。 好发于儿童及青少年,开始可有发热、头痛、关节痛、全身不适等。皮损表现专为针头至黄豆大小瘀点、瘀斑或荨麻疹样皮疹,严重者可发生水疱、血疱,甚属至溃疡。好发于四肢伸侧,尤其是双下肢和臀部。皮损对称分布,成批出现,容易复发。

请教,强直性脊柱炎咋样确诊

强直性脊柱炎是非常好确诊的一般的风湿病专科医院都能够的请放心发现此病要尽早做治疗

免责声明: 本站关于疾病和药品的介绍仅供参考,实际治疗和用药方案请咨询专业医生和药师。

微信扫码◀

免费咨询电话