欢迎光临吉康旅!

近两年,笔者发现小分子抗血管生成药物的临床应用在临床上非常流行。

小分子抗血管生成药物一般推荐作为二线和二线以上的治疗,例如根据指南、药品说明书、国家医保目录:安罗替尼获批用于晚期肺癌的三线治疗,阿帕替尼被批准用于晚期胃癌。瑞戈非尼被批准用于晚期结直肠癌的三线治疗。也就是说,这些小分子抗血管生成药物是没有治疗时的最后选择。

然而,在临床实践中,许多肿瘤学家在对晚期肿瘤实施一线/二线治疗方案(PD-1/靶向药物/化疗)时,更倾向于添加小分子抗血管生成药物以增强疗效。

笔者推测,可能是因为贝伐单抗联合化疗治疗肺癌的巨大成功以及厂家的持续广泛宣传,让很多肿瘤学家产生了抗血管生成药物的错觉:联合使用抗血管生成药物。 -血管疗法可以增强疗效,而且使用对。但不知道大家有没有想过一个问题:2021年全球乳腺癌新发病例221万,肺癌新发220万。乳腺癌的发病率已超过肺癌,成为最常见的肿瘤。这么大市场的肿瘤,为什么没有抗血管生成药物?

事实是,贝伐单抗在十多年前就开始挑战晚期乳腺癌治疗的一线治疗。早在 2008 年,贝伐单抗甚至获得了 FDA 的快速批准,但在 2010 年,贝伐单抗终于获得批准。抗战遭遇严重滑铁卢,因为当时贝伐单抗注射液(商品名:)还没有上市,国内能用贝伐单抗的患者很少,再加上年代久远,大家都很少提及,所以现在知道真相的人少之又少。从事临床研究的工作人员深知这一失败,以至于后来上市的抗血管生成药物已经失去了分一杯羹的欲望。

今天,我们将回顾贝伐单抗治疗乳腺癌的三大临床研究,探讨抗血管生成药物为何难以走出“赢PFS”和“输OS”的困境。

贝伐单抗在 PFS 上获胜

贝伐单抗治疗晚期乳腺癌三大临床研究的实验设计

2007年,贝伐单抗兴致勃勃,临床研究发表在顶级期刊《新英格兰杂志》上。这是紫杉醇联合贝伐单抗与紫杉醇在晚期转移性乳腺癌 (MBC) 患者中的头对头比较。

研究表明,紫杉醇联合贝伐单抗治疗的患者与单用紫杉醇治疗的患者相比,PFS 增加了近一倍(mPFS 11.8 个月 vs.5.9 个月,P 和未见明显增加不良反应,安全性好 2008年2月,FDA通过快速审批通道批准贝伐单抗+紫杉醇一线治疗未接受化疗的Her-2阴性晚期转移性乳腺癌患者。

该研究的巨大成功给了后来的研究人员极大的信心,许多研究报告如雨后春笋般涌现,有力地支持了贝伐单抗在MBC一线和二线治疗中的地位。例如:

在这些研究中 //-1 被称为贝伐单抗治疗晚期乳腺癌的三大临床研究。

图:贝伐单抗治疗晚期乳腺癌三大临床研究的PFS总结分析(参考1)

所有三项临床研究都将 PFS 作为主要终点。在对 PFS 结果的汇总分析中,在化疗中加入贝伐单抗带来了统计学上显着的 PFS 益处 [总体 HR 为 0.70 (95% CI, 0.57 至 0. 8< @6)],相当于使用基于贝伐单抗的方案将无进展疾病的风险降低 30%。在研究之间观察到统计学上显着的异质性 (P = 0.@ >000<@6), I 2 = 77%。

2010年的变化

图:贝伐单抗治疗晚期乳腺癌的三大临床研究最终结果

图:贝伐单抗治疗晚期乳腺癌的三大临床研究OS总结分析(参考1)

随着三大临床研究的推进,2010年三大研究的OS结果全部出炉。最终的 OS 结果令人震惊,三大研究集体倒闭,巨大的 PFS 优势并没有转化为 OS 收益。OS 总结结果 HR 0.95, 95% CI, 0.85-1.06。

随后在 2010 年 7 月 20 日 FDA 药物评价与研究中心(ODAC)的肿瘤药物咨询委员会(ODAC)上,FDA 综合了这 3 项临床试验的疗效和安全性数据,发现贝伐单抗仅延长了 PFS患者,但患者的 OS 无法改善,严重不良反应发生率增加。在投票环节,贝伐单抗联合化疗治疗晚期乳腺癌以12票赞成、1票反对的结果被撤回。一线治疗批准。

舒尼替尼等其他一些小分子抗血管生成药物(TKI)在晚期乳腺癌的临床研究中基本失败。联合化疗或其他靶向治疗对生存时间无明显改善,而单药总体缓解率为11%。% 以下。

反弹增长 ( )

乳腺癌的抗血管生成治疗始终无法摆脱“赢PFS,输OS”的困境,引发了新药研发和临床研究领域的思考。

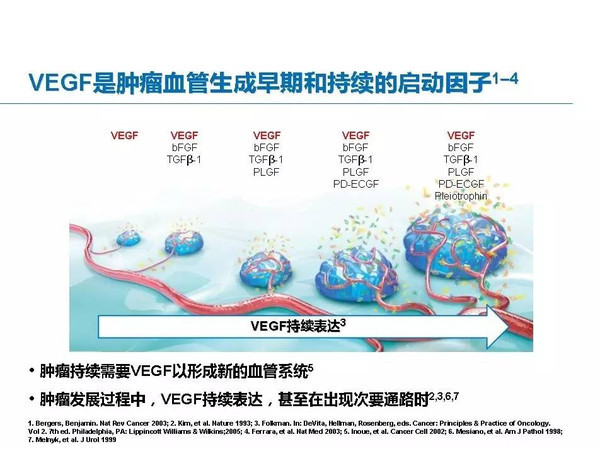

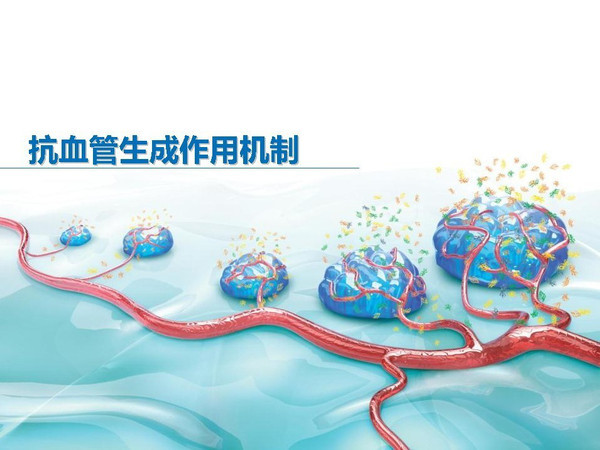

抗血管生成药物耐药机制研究发现,抗血管生成治疗并没有延长OS,主要原因是停药后的“反弹性生长( )”。经典证据是,动物异种移植瘤的 MVD 在使用抗血管生成药物 7 天后显着降低,但在停药 7 天后几乎恢复。这源于使肿瘤血管收缩的抗血管生成,缺氧环境导致肿瘤中缺氧诱导因子(HIF)上调,激活c-MET-VEGF通路。一旦停止抗血管生成药物,失去抑制作用的新血管就会增殖,肿瘤就会“反弹”。

图:A,未经抗血管生成治疗的具有致密血管的肿瘤;B、抗血管生成治疗7天后血管开始正常化,血管密度稀疏;C、停止抗血管生成治疗2天后,血管开始迅速再生;D、抗血管生成治疗停止7天后,正常血管再次被肿瘤血管替代,密度恢复到抗血管生成治疗前水平。(图片来源:参考文献2)

再来说说“A+T”之争

图:NCCN非小细胞肺癌()

事实上,在肺癌领域也有赢“PFS”输“OS”的案例,这就是近年来备受争议的“A+T”模式。

虽然厄洛替尼+贝伐单抗(A+T)治疗方式获得了EMA的批准,并被NCCN/CSCO指南推荐用于晚期EGFR突变患者,但这种治疗方式从未获得FDA的批准,我们不禁为之问为什么?仔细观察会发现:

“A+T”三大临床研究//仅证实了“A+T”模型的PFS获益,并没有显着OS获益的确凿证据。研究最终结果发现,“A+T”的OS与单用厄洛替尼相当,“A+T”的中位OS甚至低于厄洛替尼单药0.4月(mOS 47.0 m vs 47.4 m;HR 0.81;95 % CI,0.53-1.23;P = < @0.3267)。

不忘前传,不忘初心,现在想想:在“贝伐单抗退出乳腺癌适应症”的大背景下,FDA谨慎搁置“A+T”审批是理所当然的事情。.

图:PFS (A) 和 OS (B) 结果(参考 3)

最后的话

鲁顺教授在做MDT时,多次指出我国抗血管生成药物滥用。作者还认为:

抗血管生成药物停药后出现“反弹生长”,大部分“PFS”无法转化为“OS”效益,需要高度警惕。因此,能够增强疗效的所谓“PFS”或“ORR”并不是评价抗血管生成药物的良好指标,而OS是评价抗血管生成药物疗效的最终标准。

本文第一期:肿瘤时间

免责声明: 本站关于疾病和药品的介绍仅供参考,实际治疗和用药方案请咨询专业医生和药师。

微信扫码◀

免费咨询电话