欢迎光临吉康旅!

2022罗氏肺癌创新论坛-血靶联合专场于5月26日召开,会议邀请多位专家学者聚焦精准联合时代,共同探讨血靶联合治疗。血管靶向药物的到来为肿瘤的临床治疗带来了新的可能。 作为全球首个应用于临床的抗VEGF抗血管生成药物,在整个肿瘤治疗中具有里程碑式的意义。目前,贝伐单抗在中国已处于晚期一线适应症7年。 【肿瘤资讯】上海胸科医院褚天庆教授受邀探讨抗血管生成治疗的过去、现在和未来,展望未来抗血管生成治疗的发展方向。

上海交通大学附属胸科医院呼吸内科主任医师褚天清

中国临床肿瘤学会抗血管靶向专业委员会副主任委员主任委员

中华医学会肺癌学院常务秘书长

中国抗癌协会癌症精准治疗专业委员会常务委员

中国抗癌协会肿瘤综合分会肺癌研究组副组长

中国抗癌协会肿瘤多学科诊疗专业委员会委员

中国抗癌协会肿瘤微环境专业委员会委员

中国临床肿瘤学会老年肿瘤防治专业委员会委员

中华医学教育协会肺癌专业委员会委员

泛长江三角洲胸癌联盟委员会成员

世界华人肿瘤学会会员

上海市妇科医师协会肺癌专业委员会秘书长

上海市医学会科普委员会委员

CSCO高级抗生素中国血管生成药物治疗专家共识作者

经过半个世纪的抗血管生成疗法,贝伐单抗带来了第一缕曙光

褚天清教授:抗血管生成疗法 这个概念可以追溯到半个世纪前。 1971年,教授首先提出了抑制肿瘤血管生成作为肿瘤治疗的思路。经过多年探索,分别于1983年和1992年发现并鉴定出VEGF和第一个VEGF受体。在肿瘤发展过程中,VEGF通过与受体相互作用调节血管生成,从而促进肿瘤发生、进展和转移。在这一基础理论的支持下,抗血管生成的转化研究开始实现。目前批准用于非小细胞肺癌的抗血管生成药物包括三类:靶向其受体的大分子单克隆抗体(贝伐单抗、雷莫芦单抗);在 VEGF 通路中具有下游信号传导的小分子 TKI 药物(安罗替尼);和具有泛靶点的重组人内皮抑素。其中,贝伐单抗是全球首个上市用于临床的抗血管生成药物。贝伐单抗是一种重组人源化抗 VEGF 单克隆抗体,通过阻止与跨膜酪氨酸激酶 VEGF 受体的相互作用使 VEGF-A 的生物学活性失活,从而抑制血管生成,从而抑制肿瘤增殖。 2006年,贝伐单抗获得美国FDA批准,用于联合紫杉醇/卡铂一线治疗不可切除的局部晚期复发或转移性非鳞状非小细胞肺癌患者。

多项大型III期临床研究证实了贝伐单抗在非小细胞肺癌领域的疗效。 ECOG-4599研究是一项具有里程碑意义的研究,为晚期肺癌开辟了抗肿瘤血管靶向联合疗法。随后,我国也开展研究,验证贝伐单抗在中国人群中的疗效。虽然两者的研究设计几乎相同,但研究结果明显优于研究结果,进一步证实贝伐单抗可能对东方患者有效。独特的疗效。近20年来,已有7000多名患者接受了贝伐单抗的临床研究,其长期疗效和安全性得到了保证。自2004年贝伐单抗上市以来,由于疗效极佳,许多公司开始生产贝伐单抗类似物。目前,国内已有多个贝伐单抗生物类似药获批,国内多家药企正筹划开发贝伐单抗生物类似药,可见贝伐单抗在抗肿瘤治疗中的重要作用。重要性。

除大分子药物外,小分子TKIs和重组人内皮抑素也已应用于临床。在非小细胞肺癌领域,最早获批的重组人内皮抑素注射液是内皮抑素。目前获批的小分子药物包括尼达尼布和安罗替尼(中国获批),以及阿帕替尼、舒尼替尼、索拉非尼、呋喹替尼等。

抗血管生成疗法经历了50年的革命,确立了其在抗肿瘤领域的重要地位。目前的抗血管药物主要包括大分子单克隆抗体和小分子TKI。作为第一个抗血管药物,贝伐单抗取得了突破性成功,并被批准用于多种肿瘤类型的适应症。一些小分子抑制剂和重组人内皮抑素也已开发并获准上市。

齐头并进,驱动基因突变和野生型患者均受益于抗血管生成治疗

褚天清教授:晚期非小细胞肺腺癌可提炼成驱动基因阴性抗血管生成药物在这两类患者中均有应用价值。

ECOG 4599 研究是首个评估贝伐单抗联合化疗一线治疗驱动基因阴性晚期非鳞状非小细胞肺癌患者的大型 III 期临床研究,表明贝伐单抗抗联合与单独化疗相比,化疗显着延长了 PFS 和 OS。基于本研究结果,贝伐单抗获FDA批准用于晚期非小细胞肺癌的一线治疗。国内研究也观察到贝伐单抗联合化疗可显着改善PFS和OS,ORR获益成倍增长。除联合化疗外,贝伐单抗联合免疫治疗和化疗的四药联合方案也在积极开展。一项经典研究是贝伐单抗联合阿特珠单抗和化疗一线治疗晚期非小细胞肺癌患者。研究结果表明,与贝伐单抗联合化疗的三药方案相比,四药方案可以进一步延长驱动基因。阴性患者的 PFS 和 OS。多年前,国产重组人内皮抑素联合化疗一线治疗晚期非小细胞肺癌也显示出良好疗效。

贝伐单抗也可用于驱动基因阳性的患者。 NEJ 026研究是一项针对日本EGFR突变患者的III期临床研究,评估贝伐单抗联合厄洛替尼一线治疗EGFR突变非小细胞肺癌患者。本研究取得了优异的效果,实验组的中位 PFS 为 16.9 个月。中国开展的研究数据更是喜人。贝伐单抗联合厄洛替尼一线治疗EGFR阳性晚期非小细胞肺癌患者的中位PFS为17.9个月,明显优于厄洛替尼。单药治疗。

抗血管生成疗法也有望在 EGFR-TKI 耐药患者中发挥作用。该研究招募了一些过去接受过EGFR-TKI治疗后出现疾病进展的患者,结果表明四药方案也可以在此类患者中获得更长的PFS。 也进行了类似的探索,在 EGFR-TKI 治疗失败的晚期非鳞状非小细胞肺癌患者中评估了 联合培美曲塞/铂和(贝伐单抗)。类似物),结果表明四药联用较化疗可显着提高PFS,再次验证了该联用方案的疗效。

综上所述,在精准治疗时代,抗血管生成药物在肺癌领域取得了重大突破。一线贝伐单抗联合化疗/免疫治疗可显着提高驱动基因阴性患者的生存获益。一线贝伐单抗联合厄洛替尼治疗EGFR阳性患者较单用TKI可进一步提高PFS。

联合治疗策略和新的治疗领域,未来抗血管治疗可期

楚天青教授:随着基础研究的深入,发现抗血管生成的机制涉及多个复杂的过程。它还针对多种途径。寻找优势群体并针对不同群体制定联合方案是未来抗血管生成治疗最重要的发展方向。

在联合治疗策略方面,多项贝伐单抗相关研究正在积极开展,如贝伐单抗联合阿特珠单抗以及罗氏在晚期肺腺癌患者II期研究中发起的新型靶向单克隆抗体等。

在治疗人群方面,贝伐单抗的适应症也从非小细胞肺癌跨越到了小细胞肺癌。罗氏正在进行贝伐单抗联合阿特珠单抗治疗广泛期小细胞肺癌的 II 期研究。因此,新的治疗领域和新的联合治疗策略是抗血管生成治疗的发展方向。

除了贝伐单抗外,其他抗血管生成药物也在几项研究中进行了研究。例如,我们团队正在进行的安罗替尼1B期研究正在探索安罗替尼联合信迪利单抗一线治疗晚期驱动基因阴性非小细胞肺癌的疗效和安全性。 1 期研究的招募工作已接近尾声,初步数据显示出令人鼓舞的抗肿瘤活性。

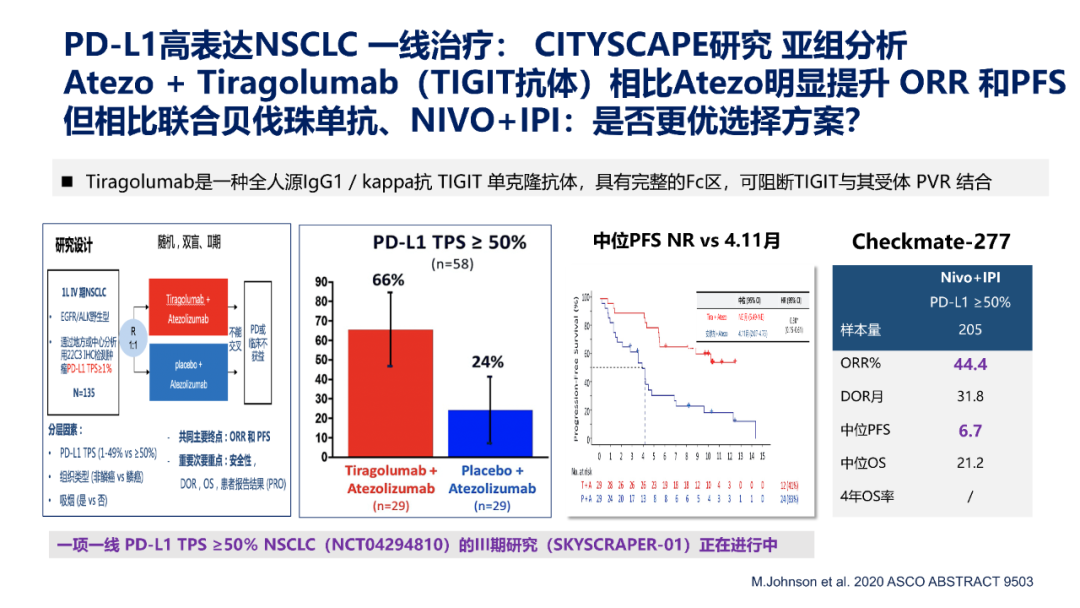

在PD-L1阳性非小细胞肺癌患者的一线治疗中,也初步探索了雷莫芦单抗联合派姆单抗的无模式疗效。初步结果显示,在PD-L1高表达的患者中,雷莫芦单抗联合派姆单抗可带来生存获益。然而,由于单克隆抗体靶点相对单一,受益人群仅限于PD-L1高表达的患者。其他无联合疗法也在探索中,如阿帕替尼联合卡瑞利珠单抗治疗既往治疗过的非鳞状非小细胞肺癌患者,提示联合方案具有一定的治疗价值,大样本需要。验证。

此外,小分子抗血管生成药物联合EGFR-TKI的研究也在EGFR突变患者中开展。比如阿帕替尼联合吉非替尼的一线治疗研究,呋喹替尼联合吉非替尼的II期研究,我们团队正在进行安罗替尼联合厄洛替尼的II期研究。小分子抗血管药物联合 EGFR-TKI 在 EGFR 突变人群中显示出良好的疗效。但小分子TKI是多靶点药物,往往会产生较多的不良反应,因此需要进一步确定最佳治疗方案。综上所述,抗血管生成机制包括多个复杂过程、靶向多途径、针对不同人群联合用药是未来的发展方向。目前,部分抗血管联合方案已取得初步效果,尚需在大规模III期临床试验中进一步验证。

经过近50年的变迁,抗血管生成疗法已在抗肿瘤领域确立了重要地位。贝伐单抗是抗血管生成治疗领域最重要的发现。贝伐单抗(商品名阿瓦斯汀)最初由罗氏公司研发,是中国最早上市的抗血管生成药物,拥有最资深的用药医生。其功效和安全性经过近 20 年的检验。随着免疫疗法作为新型抗肿瘤治疗的应用,贝伐单抗将在新时代焕发出新的活力。预计更多的抗血管生成联合方案将为患者带来生存益处和希望。

免责声明: 本站关于疾病和药品的介绍仅供参考,实际治疗和用药方案请咨询专业医生和药师。

微信扫码◀

免费咨询电话